Membrana celular

(ou membrana plasmática ou membrana citoplasmática

ou plasmalema)

Toda a célula, seja procarionte ou eucarionte,

apresenta uma membrana que isola do meio exterior: a membrana plasmática. A

membrana plasmática é tão fina (75Aº) que os mais aperfeiçoados microscópios

ópticos não conseguiram torná-la visível. Foi somente após o desenvolvimento da

microscopia eletrônica que a membrana plasmática pode ser observada. Nas

grandes ampliações obtidas pelo microscópio eletrônico, cortes transversais da

membrana aparecem como uma linha mais clara entre duas mais escuras,

delimitando o contorno de cada célula.

Constituição química da membrana plasmática

Estudos com

membranas plasmáticas isoladas revelam que seus componentes mais abundantes são

fosfolipídios, colesterol e proteínas. É por isso que se costumam dizer que as

membranas plasmáticas têm constituição lipoprotéica.

A organização molecular da membrana

plasmática

Uma vez

identificados os fosfolipídios e as proteínas como os principais componentes

moleculares da membrana, os cientistas passaram a investigar como estas

substâncias estavam organizadas.

O modelo do mosaico fluído

A disposição

das moléculas na membrana plasmática foi elucidada recentemente, sendo que os

lipídios formam uma camada dupla e contínua, no meio da qual se encaixam

moléculas de proteína. A dupla camada de fosfolipídios é fluida, de consistência

oleosa, e as proteínas mudam de posição continuamente, como se fossem peças de

um mosaico. Esse modelo foi sugerido por dois pesquisadores, Singer e

Nicholson, e recebeu o nome de Modelo Mosaico Fluido. .

Os

fosfolipídios têm a função de manter a estrutura da membrana e as proteínas têm

diversas funções. As membranas plasmáticas dos animais contêm quantidades

particularmente grande de colesterol.

As moléculas de colesterol aumentam as propriedades da barreira da bicamada

lipídica e devido a seus rígidos anéis planos de esteróides diminuem a

mobilidade e torna a bicamada lipídica menos fluida.

Revestimentos

da membrana celular

A maior parte das

células, além de sua membrana celular, apresenta um revestimento ainda mais

externo que ajuda a manter sua estrutura e lhe confere proteção. Os

revestimentos mais comuns são o glicocálix,

nas células animais e a parede celular,

nas células vegetais.

Glicocálix:

Na superfície,

glicoproteínas e glicolipídios formam uma tapete, chamado glicocálix, que

parece ter funções de identificar e reter substancias uteis a célula. Cada

célula tem seu glicocálix, como uma espécie de impressão digital. Entretanto, o

glicocálix não faz parte da membrana celular, sendo apenas um revestimento

externo de fazer reconhecimento celular.

Parede celular.

A parede

celular é um envoltório extracelular presente em todos os vegetais e algumas

bactérias, fungos e protozoários, cuja composição varia conforme o hábito de cada

organismo perante os processos evolutivos e adaptativos.

Essa estrutura impossibilita alterações morfológicas dos organismos, em razão de seu caráter semirrígido, ou seja, as células não conseguem alterar a forma em consequência do impedimento espacial limitado pela rigidez da parede celular.

Nas plantas, a parede celular é composta basicamente pelo polissacarídeo celulose, formando a parede celulósica. Na maioria dos fungos, a parede é formada por quitina, podendo apresentar celulose.

Alguns protistas secretam substâncias que, associadas a minerais silicatos (sílica), constituem rudimentares ou elaboradas paredes celulares, também denominadas de exoesqueleto. Já as bactérias e cianobactérias apresentam parede celular formada por peptídoglicano (açúcares ligados a aminoácidos).

Sua formação nas células vegetais tem início com a deposição de uma fina camada elástica de celulose primária, permitindo nesse estágio o crescimento da célula. Depois de cessado esse crescimento, a parede recebe novas camadas de celulose e outras substâncias (suberina e lignina) conferindo maior resistência, denominada de parede secundária.

Para permitir o intercâmbio, troca de substâncias entre células adjacentes, existem pontes citoplasmáticas (falhas) ao longo da superfície da parede, chamadas de plasmodesmos.

A função primordial dessa estrutura é conferir resistência e proteção celular, impedindo a lise osmótica quando em meio hipotônico.

Essa estrutura impossibilita alterações morfológicas dos organismos, em razão de seu caráter semirrígido, ou seja, as células não conseguem alterar a forma em consequência do impedimento espacial limitado pela rigidez da parede celular.

Nas plantas, a parede celular é composta basicamente pelo polissacarídeo celulose, formando a parede celulósica. Na maioria dos fungos, a parede é formada por quitina, podendo apresentar celulose.

Alguns protistas secretam substâncias que, associadas a minerais silicatos (sílica), constituem rudimentares ou elaboradas paredes celulares, também denominadas de exoesqueleto. Já as bactérias e cianobactérias apresentam parede celular formada por peptídoglicano (açúcares ligados a aminoácidos).

Sua formação nas células vegetais tem início com a deposição de uma fina camada elástica de celulose primária, permitindo nesse estágio o crescimento da célula. Depois de cessado esse crescimento, a parede recebe novas camadas de celulose e outras substâncias (suberina e lignina) conferindo maior resistência, denominada de parede secundária.

Para permitir o intercâmbio, troca de substâncias entre células adjacentes, existem pontes citoplasmáticas (falhas) ao longo da superfície da parede, chamadas de plasmodesmos.

A função primordial dessa estrutura é conferir resistência e proteção celular, impedindo a lise osmótica quando em meio hipotônico.

As proteínas da membrana plasmática exercem grandes

variedades de funções: atuam preferencialmente nos mecanismos de transporte,

organizando verdadeiros túneis que permitem a passagem de substâncias para

dentro e para fora da célula, funcionam como receptores de membrana,

encarregadas de receber sinais de substâncias que levam alguma mensagem para a

célula, favorecem a adesão de células adjacentes em um tecido, servem como

ponto de ancoragem para o citoesqueleto.

Proteínas de adesão: em células

adjacentes, as proteínas da membrana podem aderir umas às outras.

Proteínas que facilitam o transporte de

substâncias entre células.

Proteínas de reconhecimento:

determinadas glicoproteínas atuam na membrana como um verdadeiro “selo

marcador”, sendo identificadas especificamente por outras células.

Proteínas receptoras de membrana:

Proteínas de transporte: podem

desempenhar papel na difusão facilitada, formando um canal por onde passam

algumas substâncias, ou no transporte ativo, em que há gasto de energia

fornecida pela substância ATP. O ATP (adenosina trifosfato) é uma molécula

derivada de nucleotídeo que armazena a energia liberada nos processos

bioenergéticos que ocorrem nas células (respiração aeróbia, por exemplo). Toda

vez que é necessária energia para a realização de uma atividade celular (transporte

ativo, por exemplo) ela é fornecida por moléculas de ATP.

Proteínas de ação enzimática: uma ou mais

proteínas podem atuar isoladamente como enzima na membrana ou em conjunto, como

se fossem parte de uma “linha de montagem” de uma determinada via metabólica.

Proteínas com função de ancoragem para o

citoesqueleto.

Transporte pela Membrana Plasmática

A

capacidade de uma membrana de ser atravessada por algumas substâncias e não por

outras define sua permeabilidade.

Em uma solução, encontram-se o solvente

(meio líquido dispersante) e o soluto

(partícula dissolvida). Seletivamente

permeável: permite a passagem do solvente e de alguns

tipos de soluto.

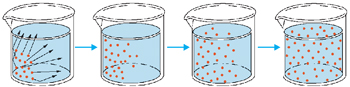

A passagem

aleatória de partículas sempre

ocorre de um local de maior concentração para outro de concentração menor (a

favor do gradiente

de concentração). Isso se dá até que a distribuição das

partículas seja uniforme. A partir do momento em que o equilíbrio for atingido,

as trocas de substâncias entre dois meios tornam-se proporcionais.

A passagem de

substâncias através das membranas celulares envolve vários mecanismos, entre os

quais podemos citar:

Transporte passivo

Difusão simples

Difusão facilitada

Osmose

Transporte ativo

Bomba de sódio e potássio

Endocitose e exocitose

Fagocitose

Pinocitose

Transporte Passivo

Ocorre

sempre a favor do gradiente, no sentido de igualar as concentrações nas duas

faces da membrana. Não envolve gasto de energia

Difusão

Consiste na passagem das moléculas do soluto, do

local de maior para o local de menor concentração, até estabelecer um

equilíbrio. É um processo lento, exceto quando o gradiente de concentração

for muito elevado ou as distâncias percorridas forem curtas. A passagem de

substâncias, através da membrana, se dá em resposta ao gradiente de

concentração.

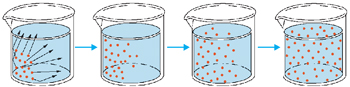

Difusão Facilitada

Certas substâncias entram na célula a favor do

gradiente de concentração e sem gasto energético, mas com uma velocidade maior

do que a permitida pela difusão simples. Isto ocorre, por exemplo, com a

glicose, com alguns aminoácidos e certas vitaminas. A velocidade da difusão

facilitada não é proporcional à concentração da substância. Aumentando-se a

concentração, atinge-se um ponto de saturação, a partir do qual a entrada

obedece à difusão simples. Isto sugere a existência de uma molécula

transportadora chamada permease na membrana. Quando todas as permeases

estão sendo utilizadas, a velocidade não pode aumentar. Como alguns solutos

diferentes podem competir pela mesma permease, à presença de um dificulta a

passagem do outro.

Osmose

A água se movimenta livremente

através da membrana, sempre do local de menor concentração de soluto para o de

maior concentração. A pressão com a qual a água é forçada a atravessar a

membrana é conhecida por pressão osmótica.

Os principais fenômenos osmóticos são:

Plasmoptise- É o estouro que sofre uma célula animal quando é

colocada em meio hipotônico. Quando a célula é a hemácia o fenômeno recebe o

nome de hemólise.

Crenação- Ocorre quando a célula animal é colocada em meio

hipertônico, onde ela perde água e murcha.

Turgencia – Ocorre quando a célula vegetal é colocada em meio

hipotônico, absorve água e fica completamente túrgida.

Plasmólise – Ocorre quando uma célula vegetal colocada em meio

hipertônico perde água e se separa da parede celular.

Desplasmólise – É à volta ao normal de uma célula vegetal

plasmolisada, quando colocada em meio hipotônico.

Quando se comparam soluções de concentrações

diferentes, a que possui mais soluto e, portanto, maior pressão osmótica é

chamada hipertônica, e a de menor concentração de soluto e menor pressão

osmótica é hipotônica. Separadas por uma membrana, há maior fluxo de

água da solução hipotônica para a hipertônica, até que as duas soluções se

tornem isotônicas.

A osmose pode

provocar alterações de volume celular. Uma hemácia humana é isotônica em

relação a uma solução de cloreto de sódio a 0,9% (“solução fisiológica”). Caso

seja colocada em um meio com maior concentração, perde água e murcha. Se

estiver em um meio mais diluído (hipotônico), absorve água por osmose e aumenta

de volume, podendo romper (hemólise).

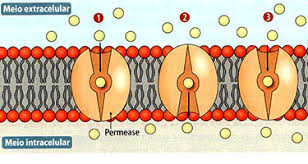

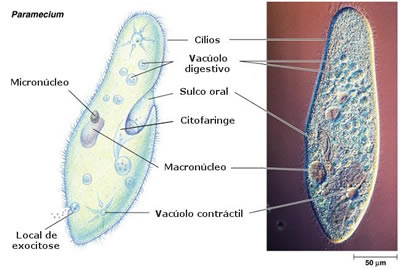

Se um paramécio é colocado em um meio hipotônico,

absorve água por osmose. O excesso de água é eliminado pelo aumento de frequência

dos batimentos do vacúolo pulsátil (ou contrátil).

Protozoários

marinhos não possuem vacúolo pulsátil, já que o meio externo é hipertônico.

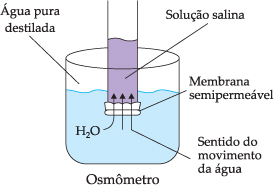

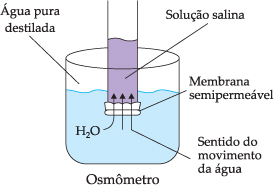

A

pressão osmótica de uma solução pode ser medida em um osmômetro. A

solução avaliada é colocada em um tubo de vidro fechado com uma membrana

semipermeável, introduzido em um recipiente contendo água destilada, como

mostra a figura.

Por

osmose, a água entra na solução fazendo subir o nível líquido no tubo de vidro.

Como no recipiente há água destilada, a concentração de partículas na solução

será sempre maior que fora do tubo de vidro. Todavia, quando o peso da coluna

líquida dentro do tubo de vidro for igual à força osmótica, o fluxo de água

cessa. Conclui-se, então, que a pressão osmótica da solução é igual à pressão

hidrostática exercida pela coluna líquida.

Transporte Ativo

Neste processo, as substâncias são transportadas

com gasto de energia, podendo ocorrer do local de menor para o de maior

concentração (contra o gradiente de concentração). Esse gradiente pode

ser químico ou elétrico, como no transporte de íons. O transporte ativo age

como uma “porta giratória”. A molécula a ser transportada liga-se à molécula

transportadora (proteína da membrana) como uma enzima se liga ao substrato. A

molécula transportadora gira e libera a molécula carregada no outro lado da

membrana. Gira, novamente, voltando à posição inicial. A bomba de sódio e

potássio liga-se em um íon Na+ na face interna da membrana e o

libera na face externa. Ali, se liga a um íon K+ e o libera na face

externa. A energia para o transporte ativo vem da hidrólise do ATP.

Endocitose e exocitose

Enquanto

que a difusão simples e facilitada e o transporte ativo são mecanismos de

entrada ou saída para moléculas e íons de pequenas dimensões, as grandes

moléculas ou até partículas constituídas por agregados moleculares são

transportadas através de outros processos.

Endocitose

Este processo

permite o transporte de substâncias do meio extracelular para o intracelular,

através de vesículas limitadas por membranas, a que se dá o nome de vesículas de endocitose

ou endocíticas. Estas são formadas por invaginação da membrana plasmática,

seguida de fusão e separação de um segmento da mesma.

Tipos de endocitose: pinocitose, fagocitose.

Pinocitose

Neste caso, as

vesículas são de pequenas dimensões e a célula ingere moléculas solúveis que,

de outro modo, teriam dificuldades em penetrar a membrana.

O mecanismo

pinocítico envolve gasto de energia e é muito seletivo para certas substâncias,

como os sais, aminoácidos e certas proteínas, todas elas solúveis em água.

Este

processo, que ocorre em diversas células, tem uma considerável importância para

a Medicina: o seu estudo mais aprofundado pode permitir o tratamento de grupos

de células com substâncias que geralmente não penetram a membrana

citoplasmática (diluindo-as numa solução que contenha um indutor de pinocitose

como, por exemplo, a albumina, fazendo com que a substância siga a albumina até

ao interior da célula e aí desempenhe a sua função).

Fagocitose

Este processo é muito semelhante à pinocitose,

sendo a única diferença o fato de o material envolvido pela membrana não estar

diluído.

Enquanto que a pinocitose é um processo comum a

quase todas as células eucarióticas, muitas das células pertencentes a

organismos multicelulares não efetuam fagocitose, sendo esta efetuada por

células específicas. Nos protistas a fagocitose é frequentemente uma das formas

de ingestão de alimentos.

Os glóbulos brancos utilizam este processo para

envolver materiais estranhos como bactérias ou até células danificadas. Dentro

da célula fagocítica, enzimas citoplasmáticas são secretadas para a vesícula e

degradam o material até este ficar com uma forma inofensiva.

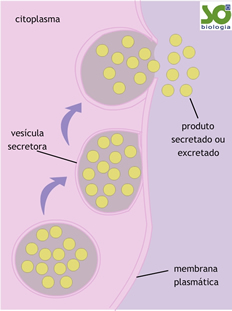

Exocitose

Enquanto que na endocitose as substâncias entram

nas células, existe um processo inverso: a exocitose ou clasmocitose.

Depois de endocitado, o material sofre

transformações sendo os produtos resultantes absorvidos através da membrana do

organito e permanecendo o que resta na vesícula de onde será posteriormente

exocitado.

A exocitose permite, assim, a excreção e secreção

de substâncias e dá-se em três fases: migração, fusão e lançamento. Na primeira,

as vesículas de exocitose deslocam-se através do citoplasma. Na segunda, dá-se

a fusão da vesícula com a membrana celular. Por último, lança-se o conteúdo da

vesícula no meio extracelular.

Nenhum comentário:

Postar um comentário